硯の目立て

良質の硯材は鋒鋩が堅牢かつ緻密であり、磨墨と硯の洗浄を繰り返すことで、特に問題なく使用を続けることができる。老坑水巌や新老坑、旧坑の麻子坑や坑仔巌、龍尾水坑石などは、磨墨によって鋒鋩の肌理は細かくなるが、鋒鋩そのものは衰えない。

しかし宋坑端溪や沙浦石などの北嶺の端州石、あるいは龍尾石以外の歙州硯、新澄泥などの比較的鋒鋩の弱い硯は、長期間の磨墨によって硯面が研磨されると、磨墨性能が低下する。また日々の硯の洗浄が悪いと、膠分が硯面に固着し、鋒鋩を覆い隠してしまうことがある。粗悪な硯材はそもそも鋒鋩が少なく、硯面についた無数の擦過傷が鋒鋩を代用している。そのような硯材も使用によって硯面の細かい溝が埋まり、墨が磨れなくなる。よって時折”目立て”を行う必要が生じるのである。

目立てには硯材の質や状態に合わせて、消し炭、耐水ペーパー、砥石、泥砥石などが用いられる。砥石があれば上等であるが、ここでは書道用品店で多く見かける泥砥石と、入手が容易な耐水ペーパーを使って目立てを行ってみる。

目立てには硯材の質や状態に合わせて、消し炭、耐水ペーパー、砥石、泥砥石などが用いられる。砥石があれば上等であるが、ここでは書道用品店で多く見かける泥砥石と、入手が容易な耐水ペーパーを使って目立てを行ってみる。

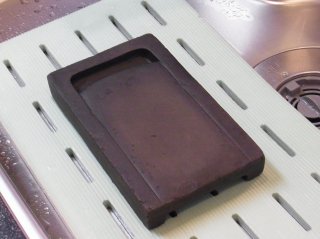

ここで例にとったのは、蘇州近郊で産出する蠖村石の古硯材ある。かつては澄泥硯と言われて大量に輸入された経緯がある。宋代にすでに硯材として利用が始まっている。近年に澄泥硯として輸入された蠖村石は鋒鋩が弱いが、古代の蠖村石は鋒鋩が強く優れた硯材である。しかし端溪などに比べるとやや粗慢な材であり、長期間の使用によって退鋩し、硯面が光り気味になることがある。

ここで例にとったのは、蘇州近郊で産出する蠖村石の古硯材ある。かつては澄泥硯と言われて大量に輸入された経緯がある。宋代にすでに硯材として利用が始まっている。近年に澄泥硯として輸入された蠖村石は鋒鋩が弱いが、古代の蠖村石は鋒鋩が強く優れた硯材である。しかし端溪などに比べるとやや粗慢な材であり、長期間の使用によって退鋩し、硯面が光り気味になることがある。泥砥石をかけるまえに、硯面をよく水で濡らしておく。

”目立て”は硯面の凹凸の矯正が目的ではない。硯面をなるべく磨滅させないように行う必要がある。もとより硯面を削り取るのが目的ではないからである。表層に付着した膠や、目詰まりを取り除くのが目的である。

”目立て”は硯面の凹凸の矯正が目的ではない。硯面をなるべく磨滅させないように行う必要がある。もとより硯面を削り取るのが目的ではないからである。表層に付着した膠や、目詰まりを取り除くのが目的である。泥砥石の平滑な面を硯面にあて、ムラが出来ないように平均的な力で、楕円方向へ泥砥石をかけてゆく。

泥砥石を当てた後は、墨痕なども完全に取り除かれ、原石の石色があらわれている。硯面にうっすらと洗われる墨の痕跡は「墨繍(ぼくしゅう)」といい、硯の鑑賞のポイントでもある。ゆえに鑑賞を兼ねた古い硯などでは、やみくもに泥砥石を当ててはならない。

泥砥石を当てた後は、墨痕なども完全に取り除かれ、原石の石色があらわれている。硯面にうっすらと洗われる墨の痕跡は「墨繍(ぼくしゅう)」といい、硯の鑑賞のポイントでもある。ゆえに鑑賞を兼ねた古い硯などでは、やみくもに泥砥石を当ててはならない。非常に粗慢な硯材を無造作に使用するのであれば、泥砥石をかけるだけで目立てを終わらせてもいい。しかしある程度、整った鋒鋩の調子を得たいのであれば、さらに耐水ペーパーで鋒鋩の肌理を整える。

耐水ペーパーを当てるときは、硯面の平滑さをゆがませないように注意しなければならない。指の腹で耐水ペーパーを硯面に押し付けると、硯面のわずかな起伏が耐水ペーパーの磨滅で拡大され、凹凸が大きくなって平面がゆがむ時があるからである。もとより、あまりかけ過ぎてはならない。

耐水ペーパーを当てるときは、硯面の平滑さをゆがませないように注意しなければならない。指の腹で耐水ペーパーを硯面に押し付けると、硯面のわずかな起伏が耐水ペーパーの磨滅で拡大され、凹凸が大きくなって平面がゆがむ時があるからである。もとより、あまりかけ過ぎてはならない。 耐水ペーパーは小さくちぎり、なるべく平滑に硯面にあててゆく。使用しているうちにペーパーが摩耗して調子が変わるので、調子が変わらないうちに新しいペーパーに取り換える。

耐水ペーパーは小さくちぎり、なるべく平滑に硯面にあててゆく。使用しているうちにペーパーが摩耗して調子が変わるので、調子が変わらないうちに新しいペーパーに取り換える。

一般に粗慢な硯材ほど、粗い番手の耐水ペーパーを用いる。学生硯などに多い、粗羅紋の歙州硯であれば400〜600番程度である。使用しているうちに鋒鋩が弱くなってゆくような硯材を日常的に使用するのであれば、400ないし600番で十分である。

一般に粗慢な硯材ほど、粗い番手の耐水ペーパーを用いる。学生硯などに多い、粗羅紋の歙州硯であれば400〜600番程度である。使用しているうちに鋒鋩が弱くなってゆくような硯材を日常的に使用するのであれば、400ないし600番で十分である。硯材の質や求める調子によって、800番〜2,000番くらいまでを使い分けることもある。

目立てを行った面は原石の石色があらわれて明るい色になっている。目立てによって思うような鋒鋩の調子が得られないときは、ペーパーの番手を変えてみるなどの工夫がある。また目立てを行ったばかりの硯面はすこし調子が荒々しいが、磨墨によって落ち着いてくるものである。

目立てを行った面は原石の石色があらわれて明るい色になっている。目立てによって思うような鋒鋩の調子が得られないときは、ペーパーの番手を変えてみるなどの工夫がある。また目立てを行ったばかりの硯面はすこし調子が荒々しいが、磨墨によって落ち着いてくるものである。もちろん良い硯であれば、無暗に目立てを行ってはならない。硯面を傷つけ、硯を摩耗させるだけだからである。老坑水巌などの優れた硯材であれば、磨墨によっても鋒鋩が損なわれない。このため、よほど硯面が損傷している場合でない限り、泥砥石をかける必要はない。良い硯材であれば、良墨を用い、使う都度洗浄を繰り返せば、目立てを行わなくても使用を続けることができるものである。

特に古く優れた硯などは、素人が硯面を研ぐと、その風格が損なわれることがある。専門家に相談することをお勧めしたい。